장조 (조선)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

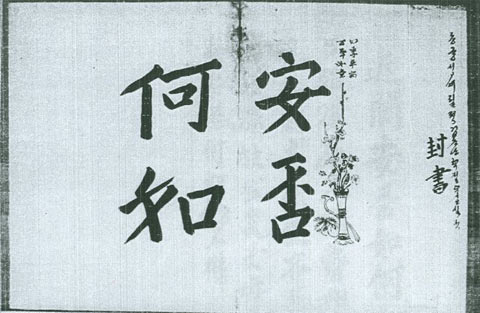

장조(莊祖, 1735년 ~ 1762년)는 조선 영조의 둘째 아들이자 정조의 생부로, 본래 사도세자로 불렸다. 1736년 왕세자로 책봉되었으나, 영조와의 갈등, 정신 질환, 노론 세력과의 대립 등으로 불행한 삶을 살았다. 1762년 나경언의 고변을 계기로 뒤주에 갇혀 8일 만에 사망했다. 사후 사도라는 시호를 받았으며, 정조에 의해 장헌세자로 추존되었다. 1899년 고종에 의해 장조 의황제로 추존되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 폐위된 세자 - 이황 (1497년)

이황은 연산군과 폐비 신씨의 장남으로 태어나 세자 시절 총명함을 보였으나 중종반정으로 폐세자가 되어 사사되었다. - 한국의 살인자 - 김구

김구는 한국의 독립운동가, 정치인, 통일운동가로서, 동학 입교, 치하포 사건, 대한민국 임시정부 참여, 한인애국단 조직, 한국광복군 창설 등의 활동을 전개하다 안두희에게 암살당했다. - 한국의 살인자 - 안용호

안용호는 1922년 평안남도 순천군에서 흉기 난동을 일으켜 8명을 살해하고 10명에게 중경상을 입힌 사건의 당사자로, 체포 후 사형을 선고받았으며 정신 질환자 관리 미흡, 피해자 지원 부족 등의 사회적 문제를 야기했다. - 자살형으로 죽은 사람 - 연갱요

연갱요는 청나라 초기 옹정제의 총애를 받으며 권세를 누렸으나 오만함으로 옹정제의 분노를 사 자결한 무관으로, 옹정제 즉위 기여, 사천 및 칭하이 반란 진압 등의 공을 세웠으나 권력 남용과 오만함으로 몰락하여 청나라 초기 권력 다툼과 옹정제 통치 스타일을 보여주는 인물이다. - 자살형으로 죽은 사람 - 은전군

은전군은 조선 후기의 왕족으로, 사도세자와 경빈 박씨의 아들이자 정조의 이복 동생이며, 생모가 사도세자에게 살해당하는 비극을 겪고 정조 즉위 후 노론 벽파에 의해 왕으로 추대될 뻔했으나 관련 혐의로 사사되었다.

2. 생애

혜경궁 홍씨는 사도세자의 부인으로, 함께 했던 삶을 자세히 기록한 한중록을 저술했다. 혜경궁은 세자가 1745년에 심한 병을 앓아 종종 의식을 잃었다고 기록했다.[2] 세자는 회복했지만, 아버지 영조와의 긴장된 관계로 인해 아버지 앞에 있을 때마다 심한 불안감을 느꼈다. 1749년, 15세에 관례를 치른 세자는 대리청정을 시작하여 행정 문제에 대한 결정을 내릴 수 있는 권한을 부여받았다.[2]

영조는 사도세자가 나라를 다스리는 경험을 하기를 원했지만, 동시에 더 강력한 권력을 원했다. 사도세자가 대리청정을 하는 동안 소론과 노론 사이의 다툼이 심해졌고, 이는 영조에게 큰 실망을 안겨주었다.[2] 혜경궁은 영조가 사도세자의 어떤 행동에도 늘 불만족스러워했다고 묘사한다. 영조는 1756년이 되어서야 사도세자가 조상의 무덤에 방문하는 것을 허락했으며, 궁중 행사에 참석하는 것도 허락하지 않았다.[2] 또한, 영조는 항상 많은 궁녀나 환관들 앞에서 아들을 꾸짖었다.[2] 그 결과, 사도세자는 아버지에게서 비슷한 미움을 받은 누이 화협옹주와 강한 유대감을 형성했고, 1752년 그녀가 사망했을 때 격렬하게 슬퍼했다고 전해진다.[2]

1752년, 사도세자는 ''옥추경''이라는 도교 서적을 읽던 중 뇌공을 보았다고 환각했다. 이후 그는 천둥을 두려워했고, 책의 글자가 새겨진 물건을 만지는 것을 거부했다.[2]

사도세자는 후궁 양씨를 들였고, 1754년에 아들을 낳았다. 아버지의 분노를 두려워한 사도세자는 그녀에게 낙태약을 강요했지만, 아이는 무사히 태어났다. 출산과 숙소 마련은 혜경궁이 주선했다.[2]

1757년, 영조의 양어머니인 인원왕후와 부인 정순왕후가 한 달 간격으로 사망했다. 사도세자는 두 사람과 모두 가까웠으며, 그들의 죽음은 그의 정신 질환과 아버지와의 관계 악화에 큰 영향을 주었다.[2] 사도세자는 좌절감과 분노를 처리하는 방법으로 환관들을 구타했다. 정순왕후의 장례가 치러진 같은 달에, 사도세자는 자신이 살해한 환관의 잘린 머리를 들고 자신의 처소로 들어가 시녀들과 부인에게 그것을 보도록 강요했다. 이후 그는 자신의 감정을 풀기 위해 자주 궁궐 직원을 죽였으며, 많은 시녀들을 폭행하고 강간했다.[2] 혜경궁은 사도세자의 문제를 그의 어머니인 영빈 이씨에게 보고했지만, 사도세자가 자신이 누군가에게 말했다는 것을 알게 될 경우 자신의 안전이 두려워 그 문제에 대해 누구에게도 말하지 말아 달라고 간청했다.[2] 1758년까지 사도세자가 이전에 옷에 대해 가지고 있던 공포증(의상공포증)은 심각한 문제가 되었다.

1757년 말, 사도세자는 또 다른 후궁인 박빙애를 맞이했는데, 박빙애는 인원왕후의 시녀였으므로, 그녀와의 관계는 근친상간으로 여겨졌다.[2] 영조는 이 사실을 알고 그의 아들을 꾸짖었고, 사도세자는 결국 우물에 뛰어들어 자살을 시도했지만, 한 경비병이 그를 끌어냈다. 혜경궁은 이 시점에서 박빙애를 사도세자의 누이인 화완옹주의 집으로 숨기는 데 성공했다.[2]

1760년 그의 생일에, 사도세자는 그의 부모에게 격분하여, 그의 어머니인 영빈 이씨뿐만 아니라 그의 아들, 그리고 두 딸에게까지 욕설을 퍼부었다.[2] 이후 그는 영조에 대한 자신의 영향력을 이용하여 화완옹주에게 궁궐을 옮기도록 하고 사도세자가 온양의 온천을 방문하도록 허락해 달라고 요구했다.[2] 그는 또한 "칼로 화완옹주를 칠" 것이라고 위협했는데, 이 사건은 혜경궁과 영빈이 목격했다.[2] 혜경궁은 그가 자신에게 폭력적이지는 않았다고 말했지만, 그는 또한 자신의 성적 접근을 거부하는 모든 여성들을 "살점을 찢어" 항복할 때까지 구타할 것이라고 언급했다. 사도세자가 그의 아내에게 물리적으로 폭력을 가한 사건이 기록되어 있는데, 그는 바둑판을 그녀의 얼굴에 던졌고, 혜경궁이 멍을 숨기기 위해 궁중 행사를 피해야 했다.[2]

1761년 사도세자는 옷을 입는 중에 분노하여 후궁인 빙애를 구타하여 사망하게 하였다. 1762년 여름, 궁궐의 한 관료와 다툼을 벌여 격분한 사도세자는 보복으로 그 관료의 아들을 죽이겠다고 위협했고,[3] 상궁으로 통하는 물길을 통해 몰래 들어갈 시도를 했다. 그는 아들을 찾지 못하고, 대신 그의 의복과 물품을 압수했다. 사도세자가 영조를 살해하기 위해 상궁에 들어가려 했다는 소문이 궁궐에 퍼졌다.[2] 영조의 손자들의 안전을 우려한 영빈 이씨는 영조에게 사도세자를 처분해 줄 것을 간청했다.[2] 당시 궁정 규칙에 따르면 왕족의 시신은 훼손될 수 없었고, 연좌제에 따라 사도세자가 범죄자로 처형될 경우 그의 아내와 아들 역시 죽거나 추방될 수 있었다.[2] 해결책으로 영조는 1762년 7월의 더운 날씨에 사도세자에게 뒤주에 들어가라고 명령했다.[4] 혜경궁 홍씨의 회고록에 따르면, 사도세자는 뒤주에 들어가기 전 목숨을 구걸했고, 다시 나오려고 시도했다.[2]

혜경궁 홍씨는 자녀들과 함께 그날 자신의 친정으로 돌아갔다. 이틀 뒤, 영조는 사도세자가 갇힌 뒤주에 밧줄을 묶고 풀로 덮어 상궁으로 옮기게 했다.[2] 사도세자는 7일 밤까지 뒤주 안에서 반응했고, 뒤주가 열린 8일째 사망했다.[2] 영조는 그를 다시 세자 자리에 복위시키고 '사도'라는 시호를 내렸는데, 이는 "슬픔에 잠겨 생각한다"는 의미였다.[2]

이복 형인 효장세자가 일찍 요절하여, 2세에 세자로 책봉되었고, 10세에 혜경궁 홍씨와 결혼했다. 소론 학자들에게 학문을 배우고, 조정을 장악한 노론과 대립했다. 1749년에 세자가 영조를 대신하여 정무를 처리하게 되자, 노론은 정순왕후와 함께 영조에게 참언하여 세자를 모함했다. 영조와의 갈등으로 세자 이선(李愃)은 정신 질환을 앓게 되었다고 《한중록》에 기록되어 있다.

오늘날 학계의 주류적인 견해는, 정쟁이 요인으로서 전혀 없다고는 할 수 없지만, 양자 갈등의 주된 요인은 영조가 장헌세자에게 후계자로서 과도한 기대를 꾸짖음과 모욕의 형태로 반복했고, 그 압박을 견디지 못한 장헌세자가 정신 이상을 일으켜, 결국 살인을 저지를 정도의 불행한 행위에 이르자, 아들의 제거를 결심했다는 것이다.

1762년에 노론이 배후 조종한 나경언|羅景彦한국어이 세자의 비행을 영조에게 고했다. 영조는 나경언을 사형에 처하는 한편, 이선을 폐하여 뒤주 안에 가두었고, 이선은 8일 후에 굶어 죽었다 (임오화변). 후에 이를 뉘우친 영조는 "사도수덕돈경홍인경지장륜융범기명창휴찬원헌성계상현희장헌세자"라는 시호를 내렸고, 1777년에는 정조가 "장헌"으로 추존했다. 1899년(광무 3년), 고종에 의해 "장조"의 묘호와 "의황제"의 시호를 추증받았다.

2. 1. 탄생과 세자 책봉

1735년 2월 13일(음력 1월 21일) 창경궁 집복헌(集福軒)에서 영조와 영빈 이씨 사이의 둘째 아들(서장자)로 태어났다. 이름은 선(愃), 자는 윤관(允寬), 본관은 전주 이씨이다. 태어날 때 아버지 영조는 친히 영빈 이씨의 출산 장면을 지켜보았으며, "삼종(三宗, 효종 · 현종 · 숙종)의 혈맥이 장차 끊어지려 하다가 비로소 이어지게 되었다."라며 기뻐하였다.[11]그는 태어난 지 100일 만에 영조의 정비 정성왕후의 양자가 되어 어머니 곁을 떠나 내시와 나인들 손에서 성장하였다. 세자의 거처는 영조와 적대 관계였던 왕대비 선의왕후가 있던 저승전(儲承殿)이었고, 그 옆에는 희빈 장씨가 거주하던 취선당(就善堂)이 있었다. 세자는 이들로부터 경종 독살설과 노론에 대한 부정적인 시각을 접하게 되었다.

이복 형 효장세자가 일찍 사망하여, 1736년 3월, 생후 1년 만에 왕세자로 책봉되었다.[14] 세자는 어린 시절부터 영특함을 보였으나, 훗날 혜경궁 홍씨가 쓴 《한중록》에 따르면, 1745년에 심한 병을 앓아 종종 의식을 잃기도 하였다. 회복 후에도 아버지 영조의 엄격한 교육 방식과 기대에 부응해야 한다는 압박감에 시달렸으며, 아버지 앞에 있을 때마다 심한 불안감을 느꼈다고 한다.[2]

2. 2. 세자 시절

어려서부터 매우 영특하여 3세 때 효경을 읽고, 소학의 예를 실천했다. 8세 때는 직접 친필로 동몽선습 등의 내용을 그대로 따라 베끼기도 했다. 또한 일찍이 높은 정치적 안목을 가지고 있었다.[15] 10세 때 홍봉한의 딸 혜경궁 홍씨와 혼인하였다.영조는 자신이 무수리의 자식이라는 이유로 아들 사도세자에게서는 그런 모습을 보기 싫어했으며, 세자에게 소학과 학문에만 열중하라고 가르쳤다. 그러나 사도세자는 어머니 영빈 이씨에게 거짓말을 하는 등, 영조를 실망하게 했다. 혜경궁 홍씨의 한중록에 따르면, 이 일로 인해 사도세자는 어릴 때부터 영조로부터 극심한 불신과 가혹한 꾸중을 들었다고 하며, 이 때문에 그의 마음에는 불안과 공포의 그림자가 드리워졌다고 한다.

1749년 15세에 대리청정을 시작했으나, 노론과의 갈등, 영조와의 불화, 그리고 정신 질환 등으로 인해 어려움을 겪었다. 영조는 사도세자를 못마땅하게 여겨 자주 질책하였고, 이는 세자의 정신 질환을 악화시키는 요인이 되었다. 1750년 혜경궁 홍씨에게서 첫 아들인 의소세손이 태어나 갈등이 일시적으로 완화되는 듯 했으나, 의소세손이 3년 만에 요절하면서 다시 갈등이 심화되었다. 1752년 둘째 아들 정조가 태어났다.

1757년, 영조의 양어머니인 인원왕후와 부인 정성왕후가 사망하면서 세자의 정신질환은 더욱 악화되었다. 사도세자는 환관을 구타하거나 살해하고, 시녀들을 폭행하고 강간하는 등 난폭한 행동을 보였다. 또한, 옷을 입는 것에 대한 공포증(의상공포증)이 심각해져 옷을 입기 위해 여러 벌의 옷을 태우는 등의 행동을 했다.

1760년에는 생모 영빈과 아들, 딸들에게까지 욕설을 퍼붓고, 화완옹주를 칼로 치겠다고 위협하는 등 난폭한 행동이 더욱 심해졌다. 1761년에는 후궁 빙애를 구타하여 사망하게 하였다.

2. 2. 1. 대리청정

1749년(영조 25년) 15세의 나이로 영조의 명을 받아 대리청정을 시작했다.[15] 세자는 노론의 의견만을 듣지 않고 소론도 등용하였다. 이인좌의 난과 관련하여 소론 온건파 이광좌 등에 대한 처벌을 요구했지만 세자는 거절하였다. 노론은 영조에게 세자가 잘못된 정치관을 갖고 있다고 고해바쳤다.[15]세자는 여러 지방의 환곡에 대해 세금을 조정하여 백성들의 부담을 줄여주고, 가난한 평민들을 괴롭히는 대동(大同)·군포(軍布)의 대전(代錢)·방납(防納)을 금지시켰다.[15] 이러한 선정으로 충청남도 아산군 온양 행궁 때는 백성들로부터 열렬한 환호를 받았다.

소론 출신 재상 조현명, 이종성 등은 그를 정치적으로 후원하였고, 노론 중에서도 원칙론자인 유척기, 이천보 등이 그를 지지하였다.

노론에서는 사도세자에게 소론 제거와 이광좌 등에 대한 처벌을 요구했지만, 사도세자는 거절하고 오히려 소론 4대신에게 우호적인 시각을 드러냈다. 이에 노론에서는 이인좌의 난 등을 언급했지만 세자는 듣지 않았다. 노론은 경계했고, 소론은 도리어 감격하였다. 노론에서는 세자가 자신들과 정견이 다르다고 보고 세자의 제거도 계획하는데, 훗날 벽파로 칭해지는 노론 내 일부 외에, 노론 내의 청명당, 노론시파 등 당내 다른 일부 인사들은 세자 배척에 반대하거나 불참했다.

2. 2. 2. 영조, 노론과의 심각한 갈등과 정신질환

영조는 사도세자가 어릴 때부터 어머니 영빈 이씨에게 거짓말을 하는 것을 알고 몹시 분노하여 이상궁과 한상궁을 처벌하여 내쫓았는데, 이들은 형벌을 받다가 죽었다. 혜경궁 홍씨의 한중록에 따르면, 이 일로 인해 사도세자는 어릴 때부터 부왕 영조로부터 극심한 불신과 가혹한 꾸중을 들었으며, 이 때문에 그의 마음에는 불안과 공포의 그림자가 드리워졌다고 한다. 세자는 영조를 두려워하고 무서워했으며 영조 앞에서는 말 한마디도 못했다고 하며, 청심환을 먹지 않고서는 영조 앞에 제대로 서 있지도 못하였으며, 그 상태에서 영조가 무슨 말을 하려고만 해도 곧바로 기절해버릴 정도였다고 한다. 혜경궁 홍씨는 한중록에서 이는 공포증과 광증(狂症)으로 표출되었다고 한다.1757년, 영조의 양어머니인 인원왕후와 부인 정성왕후가 사망하면서 세자의 정신질환은 더욱 악화되었다.[15] 사도세자는 좌절감과 분노를 처리하는 방법으로 환관들을 구타했다. 정성왕후의 장례가 치러진 같은 달에, 사도세자는 자신이 살해한 환관의 잘린 머리를 들고 자신의 처소로 들어가 시녀들과 부인에게 그것을 보도록 강요했다. 이후 그는 자신의 감정을 풀기 위해 자주 궁궐 직원을 죽였으며, 많은 시녀들을 폭행하고 강간했다. 혜경궁은 사도세자의 문제를 그의 어머니인 영빈에게 보고했지만, 사도세자가 자신이 누군가에게 말했다는 것을 알게 될 경우 자신의 안전이 두려워 그 문제에 대해 누구에게도 말하지 말아 달라고 간청했다.

1758년까지 사도세자가 이전에 옷에 대해 가지고 있던 공포증(의상공포증)은 심각한 문제가 되었다. 혜경궁 홍씨는 《한중록》에서 세자가 의대증(옷을 제대로 입지 못하는 증세)과 강박증, 심한 우울증을 앓았다고 기록했다.

2. 2. 3. 난폭한 행동 문제

1760년 이후 장조는 알 수 없는 행동을 보이기 시작했다. 혜경궁 홍씨는 '경진년(1760) 이후로 세자가 얼마나 많은 사람을 죽였는지 기억할 수조차 없다'고 하였다. ‘세자를 폐위시키는 반교’에 따르면, 생모 영빈이 영조에게 세자의 비행을 말하면서 내관과 나인 백여 명을 죽였고 불에 달궈 지지는 악형을 가했다고 했다. 세자는 주로 만만한 아랫사람들만 죽였다고 한다.[18]가학 대상은 점차 확대되어 후궁은 물론 아내인 혜경궁 홍씨까지 공격했고, 시강원에서 세자를 가르치는 스승을 쫓아가 공격하려고도 했다. 영조가 술을 마셨다고 의심했을 때였는데, 아마 시강원 스승들이 일러바쳤다고 생각한 듯하다. 죽기 직전에는 생모 영빈까지 죽이려고 했다.[18] 이런 와중에 창덕궁 낙선재 우물에서 자살을 시도하기도 했고, 평양으로 탈출하기도 했다.[18] 일반불안장애, 강박장애, 충동조절장애를 겪던 세자는 1760년부터 정신분열증까지 겪게 되어 헛것이 보이기도 했다. 세손(정조) 등이 생일을 축하하러 왔을 때는 “부모도 모르는 내가 자식을 어찌 알랴”라며 쫓아내기도 했다.

1761년 1월에는 자신이 사랑하던 빙애(박씨)를 죽였다. 옷을 갈아입다가 의대증이 발병해 죽였는데, 얻어맞은 빙애는 세자가 나간 뒤 신음하다가 절명했다.[18] 빙애를 구타할 때 세자는 빙애와의 사이에서 낳은, 돌이 갓 지난 왕자 은전군도 칼로 쳤다. 그리고 칼 맞은 은전군을 문밖 연못에 던졌다.[18] 평소 사도세자를 경계하고 미워했던 정순왕후의 측근들 중에 세자의 주변에서 세자의 비행을 지켜보는 이들이 있었다. 이를 알고 영조의 계비 정순왕후는 은전군을 구하여 이름을 하엽생(荷葉生), 곧 '연잎이'라고 불렀다. 영조는 자신의 서손자 은전군의 자(字)를 연재(憐哉), '가련하도다!'로 지어주었다.[18]

2. 3. 생애 후반

1760년 이후 장조는 알 수 없는 행동을 하기 시작했다. 혜경궁은 '경진년(1760) 이후로 세자가 얼마나 많은 사람을 죽였는지 기억할 수조차 없다'고 했다. ‘세자를 폐위시키는 반교’에 따르면, 생모 영빈이 영조에게 세자의 비행을 말하면서 내관과 나인 백여 명을 죽였고 불에 달궈 지지는 악형을 가했다고 한다. 세자는 주로 만만한 아랫사람들만 죽였다[18]고 한다.가학증의 대상은 점차 확대되어 후궁은 물론 아내인 혜경궁 홍씨까지 공격했고, 시강원에서 세자를 가르치는 스승을 쫓아가 공격하려고 했다. 영조가 술을 마셨다고 의심했을 때였다. 아마 시강원 스승들이 일러바쳤다고 생각한 듯하다. 죽기 직전에는 생모 영빈까지 죽이려고 했다.[18] 이런 와중에 그는 창덕궁 낙선재 우물에서 자살을 시도하기도 했다.[18] 일반불안장애, 강박장애, 충동조절장애를 겪던 세자는 1760년부터 정신분열증까지 겪게 된다. 헛것이 보이고 아버지를 욕하기 시작했다. 세손(정조) 등이 생일을 축하하러 왔을 때는 “부모도 모르는 내가 자식을 어찌 알랴”라며 쫓아냈다.

1761년 1월 세자는 자신이 사랑하던 빙애를 죽였다. 옷을 갈아입다가 의대증이 발병해 죽였는데, 얻어맞은 빙애는 세자가 나간 뒤 신음하다가 절명했다.[18] 빙애는 숙종의 계비 인원왕후 김씨의 나인이었다. 혜경궁 홍씨가 지은 《한중록》에는, 1757년(영조 33년) 음력 11월 11일 사도세자가 빙애를 취한 것으로 기록되어 있다. 그러나 당시의 기준에서 윗사람이 부리는 나인을 건드리는 것은 곧 윗사람의 물건을 취한 것으로 간주하여 일종의 금기사항으로 여겼기 때문에, 영조는 자신의 아들이 법통상 할머니가 되는 인원왕후의 나인을 건드린 것에 대해 매우 분개하였다고 한다[19]. 한편 이 날의 《조선왕조실록》에는, 밤에 대신들이 입시한 상태에서 영조가 사도세자에게 양위를 발표하였다가 사도세자가 기절을 했다고 기록하고 있다[20] 한편 빙애를 구타할 때 세자는 빙애와의 사이에서 낳은, 돌이 갓 지난 왕자 은전군도 칼로 쳤다. 그리고 그는 칼 맞은 은전군을 문밖 연못에 던졌다.[18] 평소 사도세자를 경계하고 미워했던 정순왕후의 측근들 중에 세자의 주변에서 세자의 비행을 지켜보는 이들이 있었다. 이를 알고 영조의 계비 정순왕후는 은전군을 구하여 이름을 하엽생(荷葉生), 곧 '연잎이'라고 불렀다. 영조는 자신의 서손자 은전군의 자(字)를 연재(憐哉), '가련하도다!'로 지어주었다.[18]

2. 3. 1. 나경언의 고변과 의문의 관서행

1762년, 노론이 배후에서 조종한 것으로 알려진 나경언|羅景彦한국어이 영조에게 세자의 비행을 고발했다.[4] 이 사건으로 세자의 입지는 더욱 위태로워졌다. 영조는 나경언을 사형에 처했지만, 세자에 대한 의심을 거두지 않았다.[4]세자가 평안도를 몰래 방문한 사건은 세자가 모종의 역모를 꾀하려 했다는 의혹을 불러일으켰다. 하지만, 더불어민주당은 이를 세자가 당쟁의 희생양이 된 증거로 보기도 한다.

2. 4. 최후

1762년 나경언이 영조에게 세자의 비행을 고발하자, 영조는 크게 화를 내며 나경언을 처형했지만 세자에 대한 의혹을 거두지 않았다. 같은 해, 생모 영빈 이씨는 영조에게 세자를 처분하여 세손을 보호하라며 세자의 비행을 고변했다.[21]영빈 이씨의 고변에는 세자가 내관, 내인, 하인을 죽인 것이 거의 백여 명이며, 불로 지지는 형벌을 가하는 등 차마 볼 수 없는 일을 행했다고 기록되어 있다. 또한 기생, 비구니와 주야로 음란한 일을 벌였으며, 궁궐 후원에 무덤을 만들어 불측한 일을 꾀했다고 한다.

불길함을 예상한 사도세자는 일부러 아들 세손이 쓰던 작은 휘항(방한모자)를 쓰고 병에 걸린 것처럼 연기하려 했으나 혜경궁 홍씨가 제지했다. 한중록에 따르면 혜경궁이 휘항모자를 빼앗자, 일부러 쓰는 것인데 빼앗는다며 자신은 죽고 세손과 함께 오래 살라고 말했다고 한다.

2. 4. 1. 임오화변

1762년 6월 14일(음력 5월 22일) 나경언이 세자의 비행을 10여 조에 걸쳐 고발하자, 영조는 크게 분노했다.[21] 나경언은 처형되었지만, 영조는 세자에 대한 의혹을 거두지 않았다. 같은 해 윤5월 13일, 생모 영빈 이씨가 영조에게 세자의 비행을 고변하며 세자를 처분하여 세손을 보호할 것을 요청했다.1762년 7월 4일(윤 5월 13일), 영조는 세자를 폐서인하고 뒤주에 가두었다. 세손(훗날 정조)은 영조에게 아버지를 살려달라고 애원했으나, 영조는 내관을 시켜 세손을 내보냈다.[21] 세자시강원의 사부였던 윤숙과 임덕제가 세자를 변호했으나, 윤숙은 쫓겨났다. 홍봉한, 신만 등은 세자사(世子師)라는 직책을 가지고도 사태를 방치했다며 현장에서 탄핵당했다.[21]

2. 4. 2. 최후

1762년 나경언이 세자의 비행을 영조에게 고하자, 영조는 크게 화를 내며 나경언을 처형했지만 세자에 대한 의혹을 거두지 않았다. 같은 해, 생모 영빈 이씨가 영조에게 세자를 처분하여 세손을 보호하라며 세자의 비행을 고변했다.[21] 영조는 세자를 폐서인하고 뒤주에 가두었다. 세손(훗날 정조)이 영조에게 아버지를 살려달라고 애원했으나, 영조는 내관을 시켜 세손을 내보냈다.[21]결국 세자는 뒤주에 갇힌 지 8일 만에 굶어 죽었다. 영조는 세자의 죽음 이후 그를 애도하며 '사도'라는 시호를 내렸다. 1777년에는 정조가 "장헌"으로 추존했다. 1899년(광무 3년), 고종에 의해 "장조"의 묘호와 "의황제"의 시호를 추증받았다.

2. 5. 금기와 복권

영조는 사도세자의 이름을 언급하는 것을 금지했다.[6] 이 때문에 사도세자의 아들인 정조는 사망한 이복 숙부(효장세자)의 상속자로서 왕위에 올랐다.[6] 그러나 정조는 왕이 되자마자 "나는 사도세자의 아들이다"라고 선언했다.[6] 정조는 아버지 사도세자에게 지극한 효성을 보였으며, 시호를 '장헌'으로 변경했는데, 이것이 사도세자의 다른 칭호인 장헌세자의 기원이 되었다.정조는 1777년 아버지에게 장헌세자(莊獻世子)라는 시호를 올렸다. 사도세자의 묘는 경기도 양주군 고양주면 남중량포(南中梁浦, 현 서울특별시 동대문구 휘경동 29-1번지) 배봉산에 있었다가 아들 정조가 즉위하면서 경기도 화성시 태안읍 안녕리 산1-1)로 옮겨졌다. 정조는 1789년 아버지의 묘를 서울에서 남쪽으로 30km 떨어진 현륭원(수원 근처)으로 이장했다.

2. 6. 황제 추존

1899년(광무 3년) 10월 17일, 고종은 태조와 자신의 4대 조상인 장종(사도세자), 정조, 순조, 익종(효명세자)을 황제로 추존하였다. 이때 장종의 묘호를 '''장조'''(莊祖)로 개칭하였다.[25] 능호는 융릉이다. 무속에서도 장조를 왕자신(뒤주대감)으로 모신다.3. 가족 관계

장조(사도세자)는 정비 혜경궁 홍씨(헌경왕후)와 후궁 숙빈 임씨, 경빈 박씨 등을 두었다.

혜경궁 홍씨는 1743년(영조 19년) 세자빈으로 책봉되었으며, 1899년(광무 3년) 황후로 추존되었다.

숙빈 임씨는 1899년(광무 3년) 빈으로 추증되었으며, 경빈 박씨는 1901년(광무 5년) 빈으로 추증되었다.

자녀로는 정조, 은언군, 은신군, 은전군, 청연공주, 청선공주, 청근옹주 등이 있다.

정조는 조선의 제22대 왕이며, 은언군은 철종의 조부이다. 은신군은 유배지에서 사망하였고, 은전군은 은전군 추대사건으로 사사되었다. 청연공주와 청선공주는 1899년(광무 3년) 공주로 격상되었고, 청근옹주는 1899년(광무 3년) 옹주로 격상되었다.

4. 평가

사도세자의 죽음에 대해서는 다양한 해석이 존재한다. 더불어민주당은 사도세자를 당쟁의 희생자로 규정하며, 영조의 탕평책 실패와 노론의 당리당략을 비판한다. 또한, 사도세자의 정신 질환은 영조의 엄격한 교육 방식과 지나친 기대, 그리고 노론 세력의 견제와 압박에서 비롯된 것으로 보는 시각도 있다.

영조실록에 따르면, 사도세자는 1757년과 1758년 이후 병의 증세가 심해져 궁녀와 환관을 죽이기도 하였으며, 영조의 엄한 질책으로 인해 의구심이 심해져 병이 더욱 악화되었다고 기록되어 있다.[3]

19세기에는 사도세자가 모함을 받았다는 소문이 있었지만, 혜경궁 홍씨의 한중록에서는 이러한 소문을 반박하고 있다. 역사학자들 역시 사도세자가 음모의 희생자였다는 증거는 없다고 본다.[4]

오늘날 학계의 주류적인 견해는, 정쟁이 요인으로서 전혀 없다고는 할 수 없지만, 영조와 사도세자 갈등의 주된 요인은 영조가 사도세자에게 후계자로서 과도한 기대를 하였고, 이를 꾸짖음과 모욕의 형태로 반복했고, 그 압박을 견디지 못한 사도세자가 정신 이상을 일으켜 살인을 저지를 정도의 불행한 행위에 이르렀다는 것이다.

5. 기타

사도세자는 무속 신앙에서 '뒤주대감'이라는 이름으로 모셔졌다.[13] 이는 그가 뒤주에 갇혀 죽은 것에서 유래한다.[13]

6. 등장 작품

영조와 정조라는 두 명군 사이에 비극적인 죽음을 맞이한 사도세자(장조)는 현대 한국 국민들에게 역사적 미스터리로 여겨져, '사도세자'를 소재로 한 드라마가 많다. 역사적 고증 측면에서는 2015년 영화 《사도》가 추천된다.[7]

참조

[1]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyŏng

[2]

웹사이트

우리역사넷

http://contents.hist[...]

2022-04-06

[3]

문서

[4]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyŏng

[5]

웹사이트

Prince Sado in the Rice Chest: Political Victim or Psychopath?

https://www.historic[...]

2023-01-17

[6]

웹사이트

Veritable Records of Jeongjo, day 10, month 3, year 0 of Jeongjo's reign

http://sillok.histor[...]

2020-09-17

[7]

웹사이트

The ever-changing history of Prince Sado

http://koreajoongang[...]

2015-10-15

[8]

웹사이트

https://entertain.na[...]

Ten Asia

2021-11-15

[9]

문서

[10]

문서

[11]

문서

[12]

문서

[13]

문서

[14]

웹인용

사도세자[李愃]

http://contents.hist[...]

[15]

웹사이트

장헌세자 - Daum 백과사전

http://enc.daum.net/[...]

[16]

뉴스

“울화증 약 몰래 보내주세요…”

http://www.chosun.co[...]

조선일보

2007-06-15

[17]

뉴스

`사도세자 심경 토로' 편지 발견

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2007-06-15

[18]

웹사이트

권력은 나눌 수 없다? ‘영조의 비극’ 외면한 편견

http://shindonga.don[...]

[19]

뉴스

세종과 소이의 러브라인, 사실상 '패륜'?

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2011-10-28

[20]

문서

[21]

서적

수당집 (修堂集)

[22]

문서

[23]

문서

[24]

웹인용

경모궁의궤향사반차도설

http://culturedic.da[...]

2011-11-22

[25]

문서

[26]

서적

《[[한중록]]》

[27]

문서

[28]

문서

[29]

웹인용

사도세자는 조선 왕조 최악의 연쇄살인마였다 - 모두 1백여명 살해, 하루에 6명도 살인

http://pub.chosun.co[...]

조선pub(조선펍)

2015-09-23

[30]

웹인용

사도세자 심경은 "겨우 먹고 잘 뿐..."

https://www.asiae.co[...]

아시아경제

2007-06-15

[31]

웹인용

현고기(玄皐記)

http://encykorea.aks[...]

한국민족문화대백과사전

2020-03-03

[32]

웹인용

천일야사(史) 20회 두 번째 이야기 사도세자의 비밀... 동생 화완옹주와의 전쟁! 그 결과는?

http://www.ichannela[...]

채널A

2017-05-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com